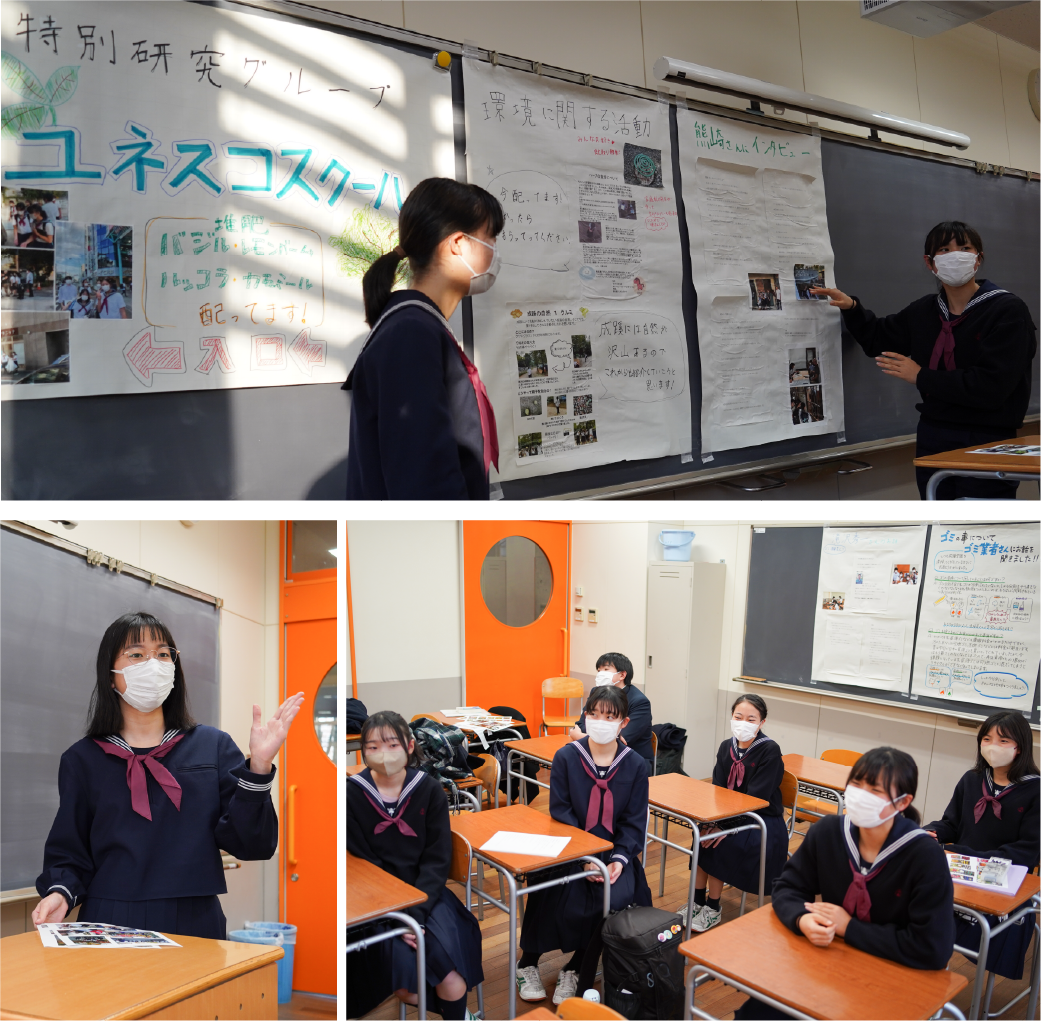

特別研究グループ「ユネスコスクール」

特別研究グループ「ユネスコスクール」(以下ユネ・スク)は、2021年に結成されたばかりの課外活動グループ。環境や社会問題に関わる活動を広く行なっている。メンバーは成蹊中学校の3年生12名、1年生3名の全15名。初期メンバーの一人、大隅惠さんはこのグループのリーダーだ。「私は何気なく学校生活を送っていたので、このままじゃいけないと思ってユネ・スクに入りました。この活動に参加したことで自分の学校のことや良いところもわかり、今はすごく充実した毎日です」

成蹊学園は、2019年11月にユネスコ本部よりユネスコスクール[注1]に認定された。初年度は、ユネスコスクールとは何かということや、成蹊学園がユネスコスクールに登録された経緯や評価されたところを調べることから活動が始まった。その後、大隅さんたちがチラシを配布したり、声がけをしたことでメンバーが増えていった。松永孝太さんもその一人だ。「僕も、こういう活動をやってみたいと思っていたんです。そこへちょうど大隅さんが募集していることを教えてくれて。チラシを読んでみたら、結構面白そうだなと思って入ることにしました」

2022年度の活動内容

学園全体で連携をとることができる環境活動を!

●馬糞堆肥

・成蹊大学馬術部の馬場から出る馬糞を使った堆肥づくりの取材

・馬糞堆肥を使ったハーブづくりと学園祭での苗の提供

●成蹊学園の自然紹介:成蹊の生徒にもあまり知られていない学園内の自然の紹介

・けやきグラウンド周辺にあるクルミの木から実を採集

●成蹊学園のけやき循環プロジェクト

・けやき循環プロジェクトへの取材(落葉集めと焼き芋づくり)

・小学生・大学生で行っていた「落葉集めと焼き芋づくり」を中学校でも実施

●身近なゴミ問題の調査・取材

・ゴミ清掃芸人/マシンガンズ滝沢秀一氏への取材

・学園の清掃業者さんへの取材

・吉祥寺駅のゴミ拾いと街のゴミの状況変化調査

●SDGs文化祭への参加

●学園内における環境保全の取組を文化祭で紹介

仲間を増やし興味を追いかける

ユネ・スクでは、環境問題やSDGsなどに関する学内外の取り組みに着目し、取材や体験などの活動を行なっている。ユネ・スクがこれまでに行なった活動は、「馬糞堆肥」「成蹊学園の自然紹介」「けやき循環プロジェクト」などの学園の環境にまつわる取材やプロジェクト参加、地域に出かけて行った「身近なゴミ問題の調査・取材」、学外イベント「SDGs文化祭[注2]」への参加など多岐に渡る。

この1年でさまざまな活動をしてきたユネ・スクだが、実は、活動日時や、月に何回集まるなどのルールが何もないという。

いったい、どうやって集まっているのかを尋ねたところ、Teamsを使って、「もうすぐこういうのがあるけど、明日集まらない?」 というようなチャットをすると、不思議とみんな集まることができるのだという。

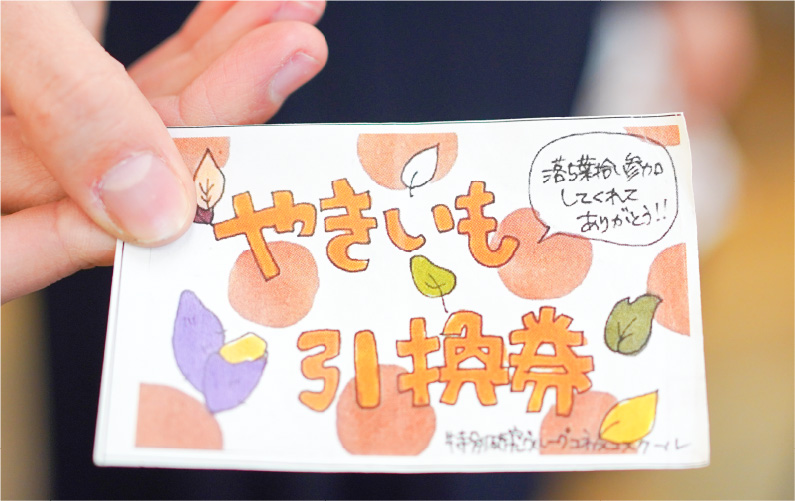

しかし、ユネ・スクのメンバー以外の仲間を集めるには工夫が必要だ。メンバーはそれぞれ自分の得意なことで仲間集めに貢献している。デザインが上手な三神さんはチラシやチケットのデザインを担当、大隅さんは朝礼で頻繁にイベントへの参加を学内に呼びかけているため、面識のない生徒から「朝礼によく出てる人ですよね」と言われることがあるそうだ。

今後についても、「ゴミ拾いをこれからも定期的にやっていきたい」「卒業式には校内のクルミにハチミツをつけて食べられるようにしたい」「“おめでとう”とお祝いできるよう、入学式に合わせてチューリップの花を綺麗に咲かせたい」など、やりたい計画は尽きない。

年齢や立場を超えて問題を共有

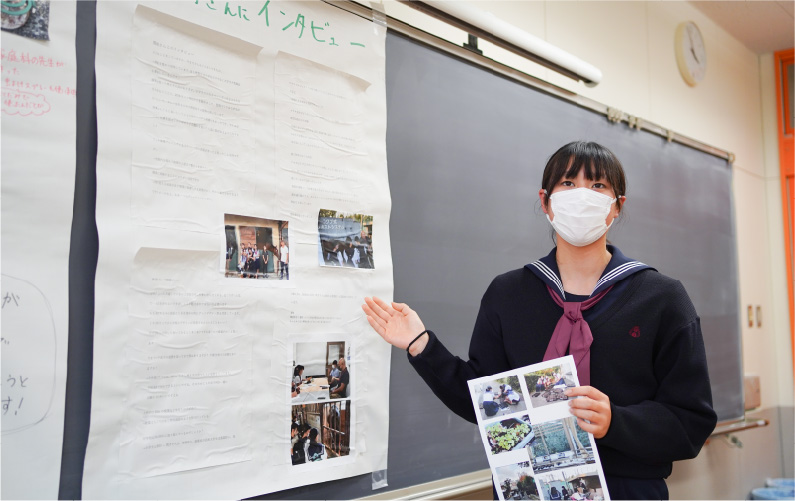

ユネ・スクメンバーは、自分たちが参加したそれぞれの活動についての意義や問題意識を活動中のエピソードを交えて話してくれた。

「お笑い芸人をやりながらゴミ回収の仕事をしているマシンガンズ滝沢秀一さんに、何とかお話しを聞きたいと思ったんです」と話す大隈さん。彼女は滝沢さんのTwitterを探し出し、わざわざ自分のTwitterアカウントを作成して連絡を取った。とても忙しい滝沢さんであったが、中学生がゴミ問題に興味を持っていると知り、仕事の合間を縫ってオンラインでの取材に応じてくれた。取材では、生徒たちの熱意に押されたのか、仕事に出かける準備をしながらも「いいよ、いいよ」と言いながら予定時間を大幅に超えて対応してくれたという。

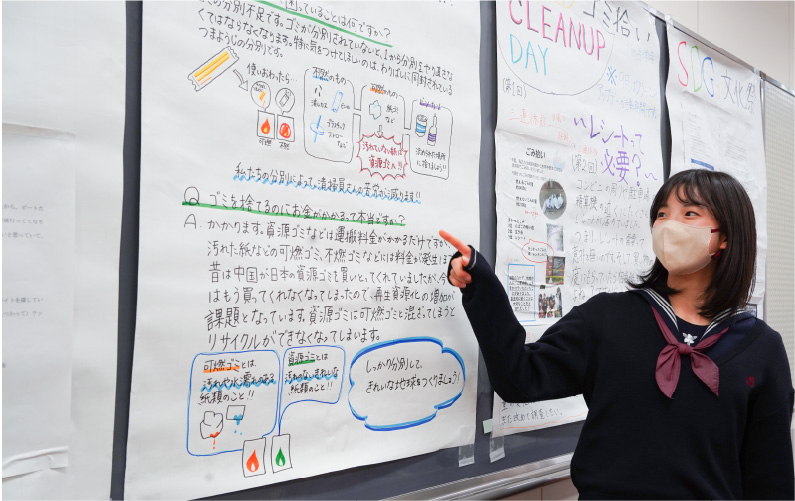

また、学校の清掃業者さんにも話を聞いた。小学生から大学生までが学ぶ成蹊学園では、毎日大量のゴミが出る。困っていることは何かを尋ねると、「ゴミの分別不足です。ゴミがきちんと分別されていないと、一から分別をやり直さなくてはならない。」と答えが返ってきた。

これら2つの取材から、徹底して分別をきちんとすればゴミは減らすことができるということがわかり、成果をポスターにまとめていった。

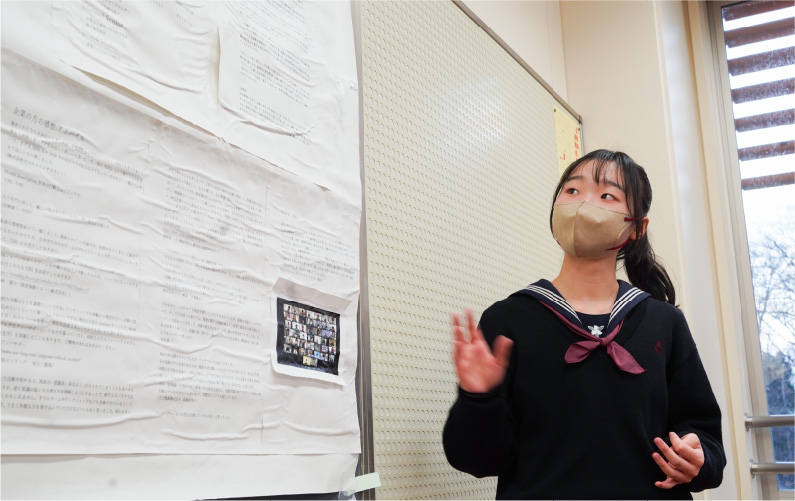

また、2022年の夏休みには「SDGs文化祭」にも参加した。このイベントは、中・高生が考えたSDGsの取組みに対し、様々な立場の人が交流・対話する学び合いの場である。

ここでは、自分たちの活動について企業をはじめ大人からのアドバイスをもらった。中学生の自分たちと社会を知る大人とでは浮かぶ考えが違い、ありがたいアドバイスをたくさんもらえたと同時に、中学生ならではの視点が高校生や大人の人に刺激を与えられることに気がついたという。そして、何よりも自分らしく活動を楽しむことを大切にしてほしいという言葉をもらい、心を打たれたそうだ。

活動から得たこと、今後につなげていきたいこと

ユネ・スクのメンバーに、活動を通した自分の変化について尋ねると次のような答えが返ってきた。

「コミュニケーションが上手くなった。例えば、自分の意見を伝えることなど、最初の企画では上手くできなかったことができるようになり、自分の成長を実感できている」、「学外の人と交流して、もっといろんな話を聞いてみたいと思うようになった」など、コミュニケーションの楽しさや自身の成長、自信に繋がったと感じるコメントが多かった。

最後に、今後個人的に将来やってみたいことを聞いてみた。

田邊さんは、「実は半年後に、ドイツに1年間留学する予定です。私は建築が大好きで、建築デザイナーになりたいのですが、ドイツは環境活動が活発なので、建築だけでなく環境についても学べたらなと思っています。ユネ・スクに入っていなかったら、ここまで環境問題に興味を持てなかったと思います。」と近く実現する留学の抱負を話してくれた。

また小谷さんは、「ユネ・スクの経験を生かして、ゴミをちゃんと分別したいし、できる人になりたいと思っています。私1人でなくみんなにも知ってほしいと思って、道徳の授業の個人研究で、家から出る2週間のゴミの量を測りました。ちゃんと分別したら、どのくらいゴミを減らせるのかを毎日測っています。結果はこれからですが、実験の結果を検証するなど、みんなにしっかりと伝えていきたいです」と話してくれた。

ユネ・スクでは、今後はさらに成蹊小・中・高・大と学園全体で連携できる環境活動を目指している。

プロジェクトの概要

【けやき循環プロジェクトに関する活動】

「けやき循環プロジェクト」は、成蹊学園のシンボルであるけやきの落葉や枝の活用を目指し、成蹊学園サステナビリティ教育研究センターが母体となって活動している。そのひとつ、ケヤキの落葉を使った焼き芋大会は、小学校のイベントで落葉集めに参加した成蹊大の学生も参加している。

ユネ・スクでは、この活動について取材を行うとともに、中学でも同様のイベントを実施。

【馬糞堆肥づくりに関する活動】

馬術部から出る馬糞の匂いへの苦情に対し、コンポスト機を導入し、馬糞のほか落ち葉やおがくずなどを混ぜた堆肥を周辺の住民に配布し大変喜ばれている。

ユネ・スクでは、堆肥づくり体験と現場取材を行なった。また、オリジナル企画「堆肥でハーブづくりと苗の提供」では、馬糞堆肥を用いてハーブを育て学園祭ではその苗を配布した。

【身近なゴミ問題に関する調査・取材】

「ゴミ清掃芸人として話題のマシンガンズ滝沢秀一さんへの取材」は、ゴミ清掃芸人として活動している滝沢秀一さんに、自身の活動とゴミ清掃の仕事に関する取材企画。また、「清掃業者さんへの取材」は、成蹊学園内の清掃を担当している業者の方に学校のゴミのことについて話を聞く企画である。いずれもゴミ問題への関心から、清掃活動の当事者への取材をとおして、実態と取り組みについて学ぶ機会を作った。取材以外に、学校から吉祥寺駅までの通学路を自分たちでゴミ拾いを行った。

【SDGs文化祭への参加】

2022年の夏休みに行われた「SDGs文化祭」に参加した。このイベントは、中・高生が考えたSDGsの取組みに対し、様々な立場の人との交流や生徒のアイデアをめぐって対話する学び合いの場である。2022年は企業でSDGsを担当する方との交流・発表をする場として設定された。イベントでは中高生から活動の発表をした後、企業の方々との意見交換をし、最後は生徒だけで交流の場が持たれた。

[注1]ユネスコスクール

ユネスコスクールは、ユネスコ憲章に示されたユネスコの理念を実現するため、平和や国際的な連携を実践する学校。成蹊学園は2019年11月、パリのユネスコ本部より、ユネスコスクールとして認定された。 成蹊学園がユネスコスクールに認定されたのは、「個性の尊重」「品性の陶冶」「勤労の実践」という建学の精神に基づく教育実践がユネスコ憲章に通ずるものとして高く評価された。

[注2]SDGs文化祭

中・高生が学校や学年を超え、SDGs課題解決に向けて協働し、オンラインでの対話を通じて解決の方法を考え・実践する取り組み。